お稽古ごとってなにをやっていましたか?

ピアノ

書道

柔道

などなど

わたしは書道を少しだけやりましたが

あとはほとんど何もやっていませんでした

この年になり

いまさらですが

いろいろなお稽古をしてみたくなり

色々と調べると

茶道

って奥が深くて面白そうと

いまさらながら思いました

そこで今回は茶道について

すこしだけ調べてみました

茶道は、日本伝統の湯を沸かし、茶を点て、茶を振る舞う行為。また、それを基本とした様式と芸道。 元来「茶湯」、「茶の湯」といった。千利休は「数寄道」、小堀政一は「茶の道」という語も使っていたが、江戸時代初期には茶道と呼ばれた。

Wikipediaより

「表千家」「裏千家」「江戸千家」など多くの流派に分かれ

室町幕府8代将軍足利義政の茶の師匠である村田珠光が茶会での博打や飲酒を禁止し、亭主と客との精神交流を重視する茶会のあり方を説いた。

これがわび茶の源流だそうです。(Wikipediaより)

日本人の亭主側のおもてなしのこころと

招かれた側の気遣いや優しさそして

相手の気持ちを慮ることをこの茶道から

学ぶことができそうです。

にじるって何だ?

茶席には「にじり口」という

非常に狭い入り口から入ります

躙口(にじりぐち)とは

茶室の入り口のことなのですが

高さ2尺2寸(約66センチ)

幅2尺1寸(約63センチ)

着物を着てここから茶室に入るとき

躙るようにして入ることから

※正座をして両手で拳を畳につけ

前に倒れ膝を引きずりながら前に進むこと

この名がついたようです

こうすることで自然と頭が下がり

亭主への敬意を表すことができると

千利休の発案で茶室に作られたようです

詳しくは長くなりますのでまたの機会に詳しく書きますが

おもてなす(亭主側)

もてなされる(客側)

の相手を思いやる気持ちが茶道には詰まっています

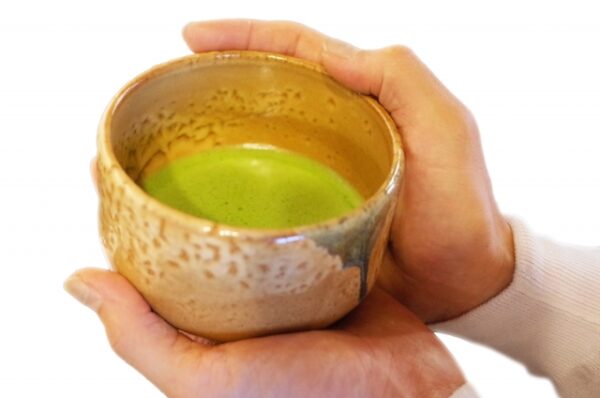

例えば茶碗

その家で最も高価な茶碗をおもてなしに使用しますが

亭主はその茶碗の中でもっとも柄の良い「正面」を

客人に向かって差し出します

すると客人は茶碗を九十度まわし

飲むのですが

それは

「正面などという高価なところに口をつけるのは滅相もない」

という亭主への敬意の表れなのだそうです

ちょっと話はそれますが

サインを書く色紙も

白い面は本当は裏面で

「わたしはおもて面にサインを書けるほどの人物ではございません」

と謙遜を表しているのだそう

(本来はキラキラした面がおもて)

なんだか

日本人ならではの

奥ゆかしさというか遠慮というか

とても気持ちの良いものですよね

相手を敬い尊敬し

慮る気持ちを

いつでも忘れずにいたいものですね

茶道を習いたい時は

裏千家ホームページ 茶の湯に出会う、日本に出会う

茶道裏千家今日庵の公式ホームページ。茶道のこころ・歴史。修道案内。茶室案内。裏千家だより。はじめてのお茶。キッズページ。茶道体験。入門案内。稽古場・教室案内。茶道資料館。今日庵文庫。裏千家諸団体。